Interview Prof. Dr. Rudolf Hierl

Wenn aus Büros Wohnungen werden

Von dem einen zu viel, von dem anderen zu wenig. Büroleerstand versus Wohnungsknappheit. Das Beste daraus machen: Büros in bezahlbare Wohnungen umwandeln? Das Potenzial ist da, sagt Architekt und Stadtplaner Rudolf Hierl. Inzwischen gibt es erste Beispiele und auch eine Handreichung dazu vom Bund Deutscher Architekten und Architektinnen (BDA), an der er federführend beteiligt war.

Prof. Dr. Rudolf Hierl. Der Architekt und Stadtplaner aus München sagt: „Man muss die Umwandlung von Büros zu Wohnungen wollen und auch können. Dazu gehören Improvisationstalent, Mut und die Courage, das durchzuziehen. Mit Hasenfüßen an Bord geht das nicht. Man kann nichts im Voraus berechnen. Es gibt keine Standards. Der Aufwand ist erheblich. Es macht aber auch Spaß. Wenn man aber mit der Einstellung herangeht: Oh je schon wieder ein Problem, dann braucht man erst gar nicht anzufangen. Man muss schon Lust darauf haben, Probleme zu lösen.“

Foto: Hierl Architekten

Dann ziehen wir eben ins Büro. So könnte man sagen, wenn man den Leerstand dort und den Engpass an bezahlbarem Wohnraum vor allem in den großen Städten hierzulande sieht. Was spricht dafür und was dagegen?

Es spricht vieles dafür und nichts dagegen. Auch Zwischenlösungen sind denkbar. Alles ist besser als Leerstand.

Aber so einfach ist es offensichtlich dann doch wieder nicht. Sonst wäre diese Umwandlung wohl schon längst flächendeckend im Gange?

Das ist kein technisches-organisatorisches Problem, sondern erklärt sich aus der unterschiedlichen Bewertung dieser beiden Immobilienarten. Da haben auch wir als Architekten dazugelernt: Denn als Wohnungsbau ist die ursprüngliche Büroimmobilie in den Büchern, in den Bilanzen der Eigentümer respektive Fondsgesellschaften dann nur noch die Hälfte wert. Selbst wenn vorher Büroleerstand herrschte. Das ist eine der großen Hürden. Was machen wir mit den Defiziten? Genau diese Frage stellt sich hier.

Mit welchem Ergebnis?

Die Konsequenz ist, dass entweder weiteres Eigenkapital zugeführt oder die Immobilie abgewertet werden muss. Und diese finanzielle Lücke muss man erkennen und ausgleichen. Das ist aber kein lokales deutsches Problem. Das gibt es auch in Frankreich und den USA, wo momentan auch sehr viel umgewandelt wird – unter anderem in Paris und Chicago. Und dort löst man es so: Entweder es gibt mehr Baurecht oder Förderungen oder Steuererleichterungen. In den USA wandeln im Moment alle großen Städte um und zwar in einem Tempo und einer Dimension – wie man es sich hier kaum vorstellen kann.

Woher rühren die Unterschiede in der Bewertung von Büros und Wohnungen?

Bürogebäude lassen sich bis zu einhundert Prozent der Geschossfläche vermieten. Wie hier in München werden dann auch Aufzug, Treppenhaus und Flur mitvermietet. Beim Wohngebäude sind es maximal 80 Prozent, beim geförderten Wohnungsbau sogar nur 75 Prozent. Bei gleicher Fläche sind also nur drei Viertel geschäftlich verwertbar. Und das bei erheblich differierenden Mietpreisen von ca. 10 bis 25 Euro pro Quadratmeter für Wohnungen und 20 bis 50 Euro für Büros. Dazu kommt, dass man bei einem Bürobau auch die Umsatzsteuer von 19 Prozent voll absetzen kann. All das erklärt, warum Eigentümer bzw. Investoren nicht umnutzen können oder wollen.

Aber der Eigentümer hat doch andererseits auch bei Leerstand weiterhin Kosten? Insofern ist die Zurückhaltung bei der Umwandlung von Büros in Wohnungen nicht nachvollziehbar.

Das stimmt. Wenn ein Gebäude längere Zeit nicht bewirtschaftet wird, leidet es – ohne Lüftung und Heizung verschimmeln die Gebäude. Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht. Die Immobilie wird abgeschrieben und nicht selten abgerissen. In München betraf das beispielsweise das Gebäude eines Mobilfunkherstellers, nachdem im Winter die Heizleitungen geplatzt waren. Banker sprechen hier von sogenannten „stranded assets“. Schlauer wäre es natürlich, schon vorher einzugreifen und umzuwandeln, wie gerade bei unserem aktuellen Objekt. Aber vom Wohnen kommt man dann – in einem permanent angespannten Wohnungsmarkt – nicht mehr zum Büro zurück. Von daher hegen immer noch viele Eigentümer die Hoffnung, dass eine wieder steigende Nachfrage nach Büroflächen ihr Leerstandsproblem behebt. Denn im Büromarkt ist mehr und einfacher Geld verdient als im Wohnungsbau.

Büroleerstand als vorübergehende Erscheinung. Sie würden da nicht mitgehen?

Die vielen Büroparks hier in den Randlagen von München haben es schwer, wieder Mieter zu finden. Die Büronachfrage drängt im Moment in die Innenstädte: Apple, Google, Tech-Unternehmen, die IT-Branche – die gehen nicht nach Perlach. Und das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Auslöser war bekanntlich der Technologieschub während der Pandemie.

Wir werden in Zukunft vermutlich nicht mehr Büroflächen brauchen, sondern eher weniger. Deshalb muss man sich überlegen: Wie geht man damit um? – Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, in das Thema einzusteigen.

Glas, Aluminium, Stahl, Beton, Holz, Keramik, Ziegel. Bürogebäude kann man nicht alle über einen Leisten schlagen, was die Zeit ihrer Entstehung und entsprechend verbaute Materialien, aber auch Größen und Grundrisse und betrifft. Kommen alle gleichermaßen für eine Umnutzung in Betracht?

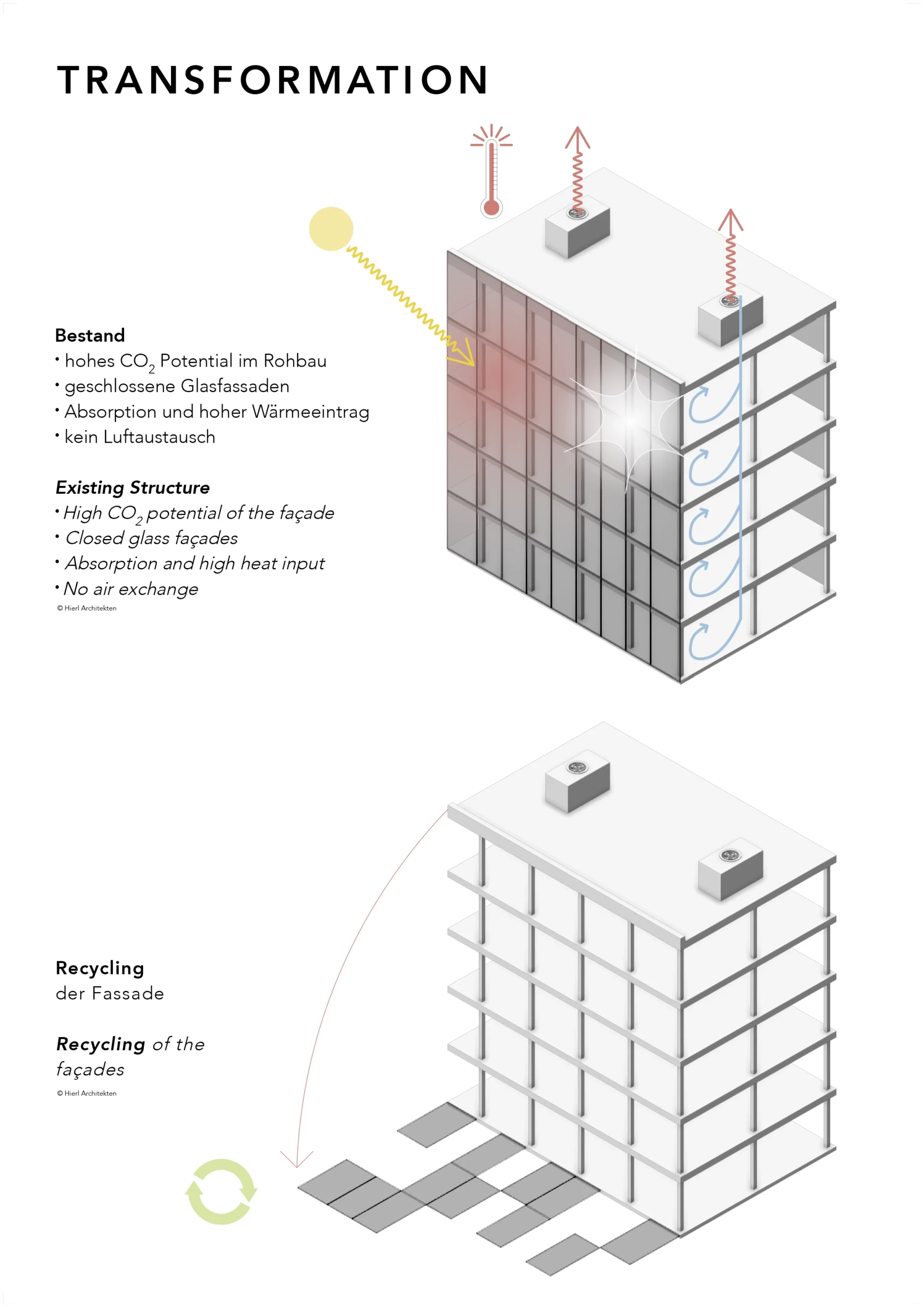

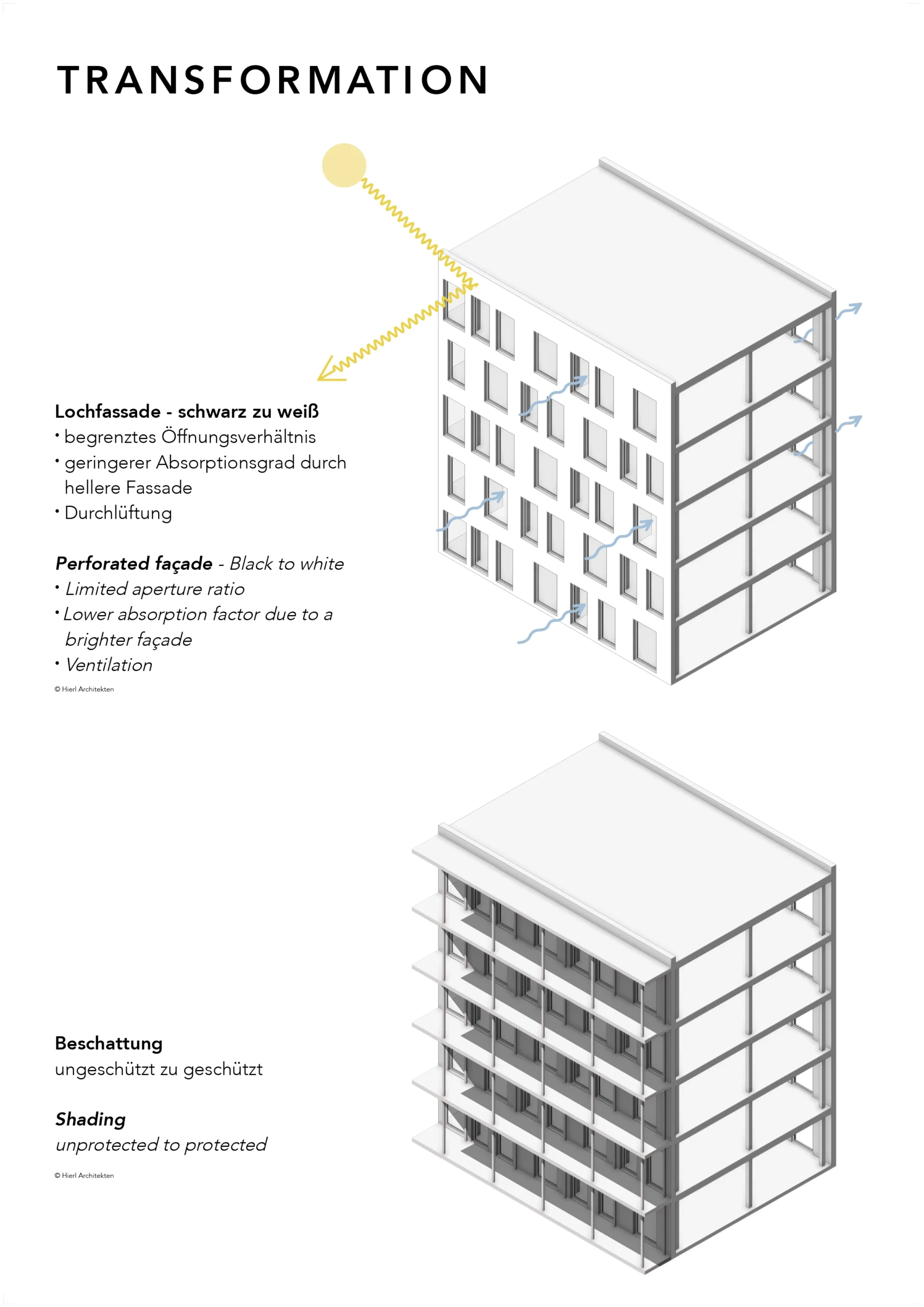

Dabei muss man – das ist eine weitere Erkenntnis unserer Untersuchung – nach Bürogenerationen unterscheiden. Prägend dafür waren: die erste Wärmeschutzverordnung 1977 nach der Ölkrise mit erstmals konkreten Anforderungen an die Wärmedämmung von Außenbauteilen; die Etablierung von Stahlbetonflachdecken in den 80ern und das Asbestverbot 1993. Bürogebäude im Entstehungszeitraum ab etwa Mitte der 80er-Jahre haben folglich weniger technische Probleme bei der Umnutzung als deren Vorgänger.

Konkret, weil…?

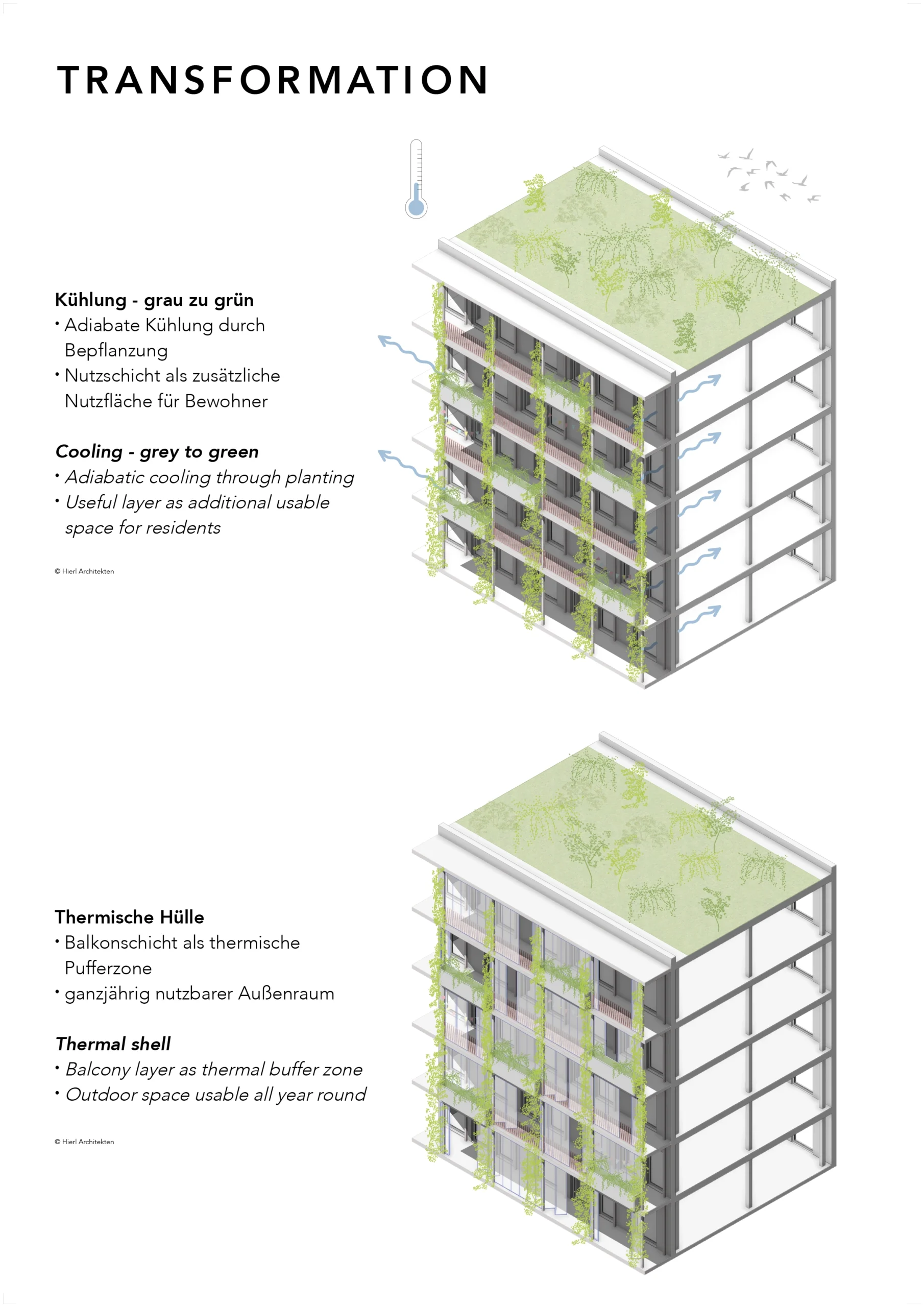

Da wird es einfach. Man kann das Gebäude lassen wie es ist. Es gibt kein Problem mit dem Wärmeschutz. Der Energieverbrauch ist im Vergleich zu heutigen Standards nur wenig höher, mit regenerativen Energien lässt sich das jedoch kompensieren. Aber die Fassade könnte eben bleiben. Das erspart sehr viel CO2-Ausstoß. Und durch die dicken 30er-Flachdecken sind keine Probleme bei Schallschutz und Statik zu erwarten – anders als bei den Fünf-Zentimeterdecken der 50er-Jahre. In aller Regel haben wir auch keine Schadstoffbelastung im Gebäude. Auf der Kostenseite befindet man sich also in einer sehr, sehr guten Zone.

Ideal, wenn die 80er-Jahre-Bauten dann tatsächlich auch am stärksten in der Bürolandschaft vertreten wären?

Leider ist das nicht der Fall. Die 70er-Jahre waren die Epoche in Deutschland mit dem größten Bauboom. In dieser Zeit entstanden in den Metropolen die vielen Entlastungsstädte wie Gropiusstadt in Berlin, Neuperlach in München – und gleichzeitig auch Büroparks. Aber auch diese Bürogeneration kann man umnutzen wie bei unserem aktuellen Projekt. Wenn man weiß: 40 Prozent des CO2-Ausstoßes sind der Bauwirtschaft geschuldet, dann ist Erhalten dem Abriss immer vorzuziehen. Das ist der bessere Beitrag zum Klimaschutz mit einem viel, viel größeren Hebel als sämtliche Energieeinsparverordnungen. Mit etwas Dämmung auf dem Haus sind wir bei der CO2-Ersparnis lediglich im Promillebereich.

Von der Bauhistorie zu den Bürostandorten. Inwieweit bieten sie sich dann auch für Wohnzwecke an, die noch einmal besondere Anforderungen an die Infrastruktur stellen?

Geschlossene Gewerbegebiete sind für eine Umwandlung nicht geeignet und das sollte auch nicht sein. Die Stadt braucht beide Nutzungen, um ihre Vitalität zu erhalten. Bürobauten in Randgebieten, die Puffer zu anschließenden Wohnbauten bilden, eignen sich dagegen sehr gut. Das gilt auch für Büros an Ausfallstraßen, die heute nicht mehr gut funktionieren, und für Konversionsgelände. Den Gebäudekomplex eines Fotofilmherstellers in München beispielsweise hätte man teilweise auch gut umwandeln können, statt abzureißen und neu zu bauen. Die Infrastruktur – Schulen, Kindergärten, Geschäfte – muss man mitbedenken. Darin liegt aber auch eine Chance. Das Erdgeschoss von Bürobauten lässt sich nicht immer gut in Wohnungen umwandeln. So bekommt man automatisch eine Nutzungsmischung, die im Wohngebiet ansonsten schwer herzustellen ist.

Durch Handel und Gewerbe? Gibt es in dieser Hinsicht schon Erfahrungen?

Die Beispiele in den USA haben Nutzungsmischung programmatisch verankert. Aber das sind Hochhäuser mit 20plus-Geschossen. Im Erdgeschoss ist Einzelhandel, darüber Hotel, anschließend gefördertes Wohnen und dann frei finanzierte Wohnungen. In Chicago entstehen in diesem Rahmen bis zu 30 Prozent geförderte Wohnungen. Das macht die Stadt verpflichtend. Es darf nur umgewandelt werden, wenn die Förderquote eingehalten wird.

Was ist mit Grundrissen, Treppenhäusern, Liften, dem gesamten Innenleben? Inwiefern spielen diese Gegebenheiten hierzulande eine Rolle beim Umbau von Büro- zu Wohngebäuden?

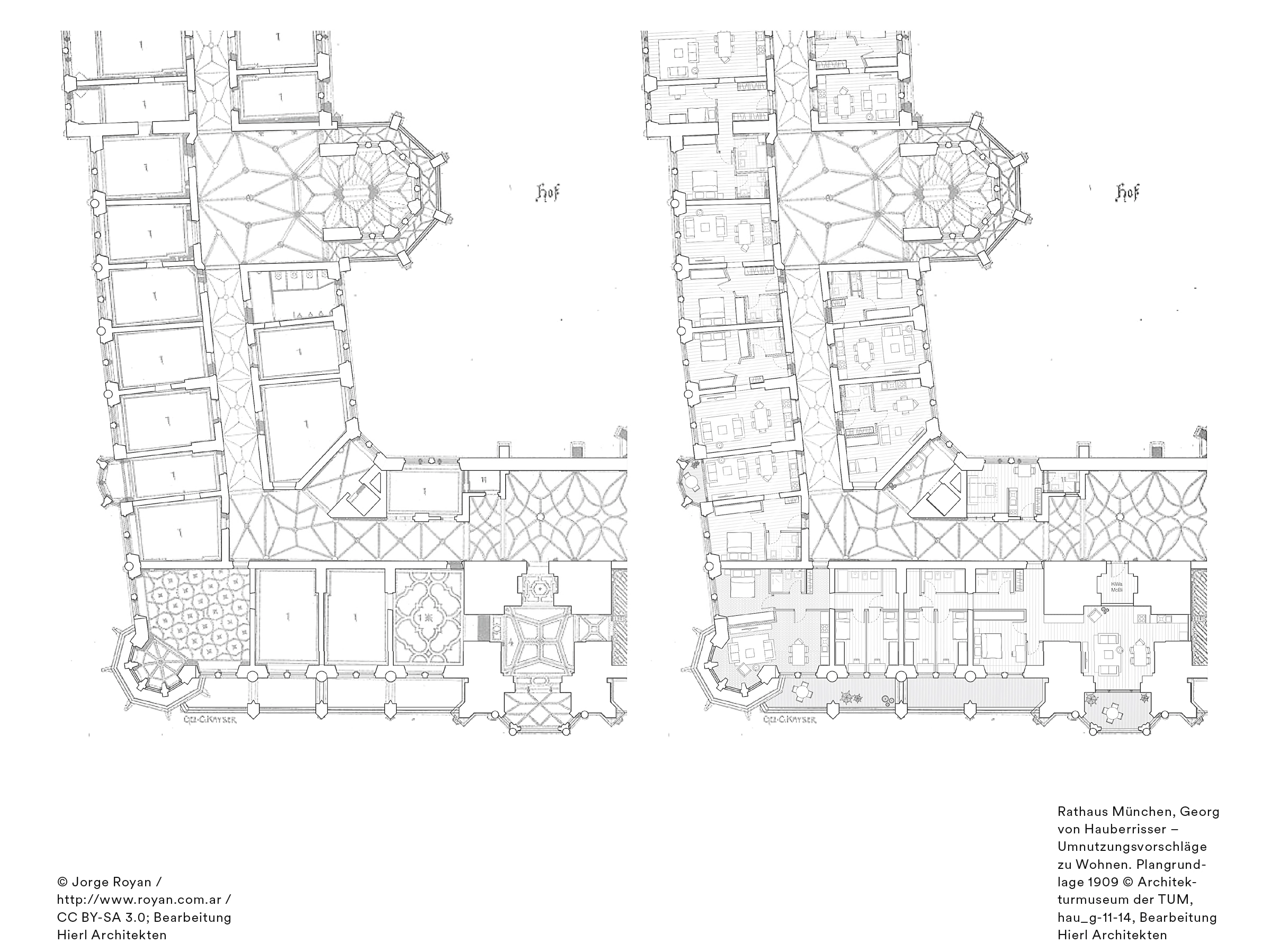

Mit welchen Grundrissen geht das? Das haben wir untersucht. Man kann tatsächlich jedes Bürogebäude in Europa bis 22 Meter räumliche Tiefe ohne Weiteres in Wohnungen umwandeln. Umgekehrt hätte man tatsächlich ein Riesenproblem. Im Wohnungsbau sind die Wände tragend. Aber ein Bürohaus ist ein Skelettbau, der im Hinblick auf flexibles Bauen sehr viel mehr leisten kann. Das haben wir in unserer Studie anhand von Grundrissbeispielen nachgewiesen. Vom Single-Apartment bis zur Cluster-Wohnung ist alles möglich. Und was Treppenhäuser und Lifte angeht, meist kommt man mit der vorhandenen Erschließung zurecht.

Mit Nutzungsänderungen – hier vom Büro zum Wohnen – sind aber immer bestimmte Auflagen, etwa an den Brandschutz, beziehungsweise Genehmigungsprozesse verbunden? Welche Erfahrungen haben Sie da bisher gemacht?

Das trifft den Nagel auf den Kopf: Wenn man ein Gebäude umwandelt, verliert es den Bestandsschutz. Dann muss man die neuen Standards anwenden beziehungsweise in sehr vielen Fällen eine Abweichung beantragen oder eine Kompensation vorschlagen: wie im aktuellen Beispiel beispielsweise feuerhemmenden Putz, weil man nicht alle Anforderungen erfüllen kann. In unserem derzeitigen Projekt betrifft das beispielsweise auch die Deckenhöhen. Auch hier ist eine entsprechende Abweichung von der Bauordnung notwendig. Insgesamt machen wir sehr gute Erfahrungen mit den Genehmigungsbehörden, maßgebliche Hürden wurden beseitigt.

Hürden beseitigt? Inwiefern und was war dafür ausschlaggebend?

Bisher durfte die Behörde eine Abweichung nach eigenem Ermessen handhaben. Daraus ist in der novellierten Bayerischen Bauordnung eine Sollvorschrift geworden. Jetzt wird sie dazu angehalten, die Erlaubnis zu erteilen. Wir sehen ein Umdenken, eine Trendwende und als Impulsgeber durchaus auch unseren Handlungsleitfaden, an dem neben Finanzdienstleistern und Investoren auch Vertreter der Verwaltung mitgewirkt haben – hier der ehemalige Leiter des Bauordnungsamts und weitere sehr engagierte Mitarbeiter aus dieser Behörde. Und das war wirklich gut, weil wir so alle Akteure mit im Boot hatten, alle Punkte beleuchten konnten. Bei einer Umwandlung sind viele kleine Detailprobleme zu lösen. Dafür braucht man couragierte Leute, die das wollen und auch können.

Dabei könnte vermutlich der Gebäudetyp-E gute Dienste leisten? Dann hätte man all die Freiheiten, die nötig wären – hier Abweichen vom Schallschutz, dort von der Deckenhöhe?

Der Gebäudetyp-E würde sehr gut helfen – aber er muss beschlossen und dingfest gemacht werden.

Eine Studie von Bulwiengesa beziffert die durchschnittlichen Kosten für einen Büroumbau zu Wohnungen auf 1500 bis 2500 Euro pro Quadratmeter? Entspricht das auch Ihren Erfahrungswerten?

Grundsätzlich passt diese Spannweite. Das hängt vom Geschäftsmodell und den entsprechenden Standards ab. Einen robusten, resilienten 80er-Jahre-Bau kann man auch für deutlich unter 1500 Euro pro Quadratmeter umwandeln, sofern man nicht den aktuellen Gebäude-Energiestandard EH 40 umsetzen will und die 80er-Jahre-Fenster behält. Dann sind zwar die Heizkosten etwas höher. Aber wie gesagt: Nach meiner Einschätzung ist es eine völlig fehlgeleitete Diskussion der letzten 20 Jahre, immer nur auf Wärmeverluste abzustellen.

Was halten Sie dagegen?

Eine Wärmedämmung, die dicker ist als 20 cm, kompensiert über ihren gesamten Lebenszyklus nie den CO2-Fußabdruck, der bei ihrer Herstellung entstanden ist. Hier beziehe ich mich auf den Architekten Werner Sobek, der das schon vor etlichen Jahren festgestellt hat. Wenn man darüber nachdenkt: Wir bauen Wohngebäude – die müssen nachweislich komplett luftdicht sein. Dann schneiden die Nutzer die Dichtungen heraus, damit etwas Luft hereinkommt und die Wände nicht verschimmeln. Das ist doch absurd.

Noch ein Wort zu den Baunebenkosten bei der Umwandlung von Büros in Wohnungen?

Die Baunebenkosten liegen normalerweise bei 20 Prozent der Baukosten. Beim Umbau sind es vielleicht 30 Prozent.

Der Umbau kommt gar nicht so teuer, sagen Sie im Endeffekt. Dennoch: Wo liegen die Grenzen im Vergleich zum Neubau?

Augenblicklich sind diese Grenzen fließend. Solange der CO2-Fußabdruck, der beim Abbruch ja zwangsläufig entsteht, nicht bewertet wird, ist es in aller Regel noch günstiger abzureißen und neu zu bauen. Doch in dem Moment – und das erwarte ich schon relativ bald –, da diese Bewertung stattfindet, ist es vorbei mit billig Neubauen. In unserem konkreten Projekt haben die engagierten Bauphysiker analysiert: Verglichen mit einem konventionellen Neubau benötigt der Umbau nur 45 Prozent des CO2-Äquivalents. Rechnet man den Abbruch mit ein, sind es sogar nur 38 Prozent. Hier ist der Gesetzgeber in zwei Richtungen gefragt: Fördern und fair einrechnen, was bisher billig entsorgt wird.

Das führt noch einmal zum Ausgangspunkt. Wann lohnt sich ein Umbau, eine Umnutzung für Investoren?

Wie eingangs erwähnt: Man muss in dem Fall die Renditeerwartungen ausgleichen. Was man immer machen kann, weil die Fördertöpfe derzeit leer sind: an der Steuerschraube drehen. Von Investorenseite hört man: Hoch mit der AfA – als bevorzugtes Mittel zum Zweck. Weil die steuerliche Abschreibung unmittelbar ist, der bürokratische Aufwand vergleichsweise gering und ihre Wirksamkeit hoch. Das hat man ja nach der Wende in Ostdeutschland auch gemacht und damit die Bauwirtschaft angekurbelt.

Oder eine Verringerung der Umsatzsteuer wie in der Gastronomie? Warum nicht auch im Wohnungsbau? Wohnungen sind auch ein Lebensmittel, könnte man genauso gut sagen. Und man kann natürlich auch mehr Baurecht generieren.

Mehr Baurecht generieren heißt?

Man kann aufstocken, damit sich der Umbau rentiert. Bei einem Bauvorhaben in München wird genau das mit zwei zusätzlichen Stockwerken praktiziert. Höher bauen, dafür braucht es aber die Bereitschaft der Genehmigungsbehörde, dort mitzugehen.

Auch wenn das Bürogebäude stehenbleibt, am Ende fällt doch vieles an, was raus muss – Teppichböden, Türen, Fenster etc. Wohin damit? Zum Recycling oder auf die Deponie?

Ja, die Konsequenzen auch in diesem Punkt beschäftigen mich sehr stark – und generell: Wie bringt man die Kreislaufwirtschaft in Schwung? Was macht man zum Beispiel mit 350 hochwertigen Türen aus den 80er-Jahren in einer Qualität, wie man sie heute nicht mehr findet? Das Dilemma des Bauherrn, der gerade umwandelt: Er hat erstens keine Zulassung dafür. In dem Moment, da ein Produkt eingebaut ist, verliert es in Deutschland die Zulassung. Auch das ist absurd. Über ein Gutachten lässt sie sich zwar wiederherstellen. Aber selbst wenn der Bauherr dieses Zertifikat hätte: Wer braucht genau jetzt diese 350 Türen mit unterschiedlichen Maßen? Hier wird schon über Plattformen nachgedacht – man müsste sie massiv stärken.

Wie groß ist das Potenzial für eine solche Metamorphose – Büros zu bezahlbaren Wohnungen? Eine ifo-Studie aus 2024 geht von rund 60.000 möglichen neuen Wohnungen hierdurch in den sieben größten deutschen Städten aus.

Allein in München stehen aktuell mit Stand 2024 rund zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Das entspricht umgerechnet ca. 21.300 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 75 Quadratmeter. Selbst wenn man nur 30 Prozent umwandeln kann – davon gehen führende Marktforschungsinstitute aus –, sind das immer noch 6.000 Wohnungen. Das ist schon enorm – und eben nicht so, dass da um die Ecke mal ein Haus leer steht. In allen großen Städten Deutschlands sind insgesamt sicherlich mehr als 60.000 neue bezahlbare Wohnungen durch Umwandlung möglich – und das nur bei konventioneller Betrachtung. Nimmt man die Zwischennutzung mit hinzu ist das Potenzial höher.

Interview: Carla Fritz