Interview Verena Marie Loidl und Dr. Valerie Rehle

„Lebensrealität Einfamilienhaus nicht einfach wegbügeln“

Auslaufmodell oder Lebenstraum? Das Einfamilienhaus polarisiert. Hier wollen die Stadtforscherinnen Verena Marie Loidl und Dr. Valerie Rehle Brücken schlagen. Im Interview plädieren sie für einen neuen Blick auf dieses Thema und eine andere Logik.

Stadtplanerin und Stadtforscherin Verena Marie Loidl. Sie promoviert derzeit zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Einfamilienhäusern und sagt: „Das Beste am Einfamilienhausthema ist, dass jeder damit schon in Berührung stand oder steht. Entweder man ist dort aufgewachsen oder möchte dort einziehen.“ Sie selbst hat, vor dem Umzug in eine Mietwohnung, lange Zeit im elterlichen Einfamilienhaus verbracht und diese Jahre in guter Erinnerung: „Für die Familienphase ein schöner legitimer Ort und sehr schwer, ihn wieder aufzugeben. Ein Ort, für den man sein ganzes Leben gearbeitet hat und an dem viele Emotionen hängen.“ Darum drehen sich auch ihre Gespräche mit den Eltern, die heute noch dort leben. „Und ich glaube, daraus entsteht auch unsere Empathie für das Thema. Weil man die Ängste und Sorgen hautnah erlebt.“

Foto: Moses Benz

Innenarchitektin und Stadtforscherin Dr. Valerie Rehle. Ihr Mietvertrag für ein Einfamilienhaus in München läuft demnächst aus. Ein Haus, das ihre Mutter vor Jahren für Münchener Verhältnisse relativ günstig angemietet und der Tochter nach dem Auszug überlassen hatte. Heute wie damals gibt es dort, neben einem Gewerbe, weitere Mitbewohner – eine für Valerie Rehle akzeptable Lösung angesichts der Münchener Mieten. Sie hat die Zeit in dieser Wohnform als „Konsortium“ als gut empfunden, sieht aber in ihrer aktuellen Lebensphase das Haus mit Garten und Hecke „nicht als Erfüllung, eher als Last“. Die kleine dreiköpfige Familie, beide Eltern voll berufstätig, zieht in eine kleine Mietwohnung. Die Entscheidung sei aber leicht zu treffen gewesen, „weil es Haus und Garten auch bei den Großeltern gibt“. Von daher interessiert sie auch persönlich die Frage, wie andere nach der Familiengründung in dieser Hinsicht planen?

Foto: Evi Lemberger

Die Stimmung hat sich gedreht in den letzten Jahren, teils gegen das Einfamilienhaus. ,Es ist ein Auslaufmodell‘ hört man zumindest in den Medien sehr häufig. Für andere ist es eine Ressource und für junge Familien, die dort wohnen oder das demnächst vorhaben, ein Evergreen beziehungsweise Lebensinhalt. Wie ist Ihre Einschätzung aus Ihrer wissenschaftlich-praktischen Arbeit heraus und Ihren Studien dazu?

Loidl: Für uns sind alle drei genannten Punkte relevant. Aber unsere Perspektive darauf hat sich im Laufe unserer Forschungen sehr stark verändert. Das Einfamilienhaus vor allem als Problem – von dieser Sichtweise sind wir sehr schnell abgekommen. Wir sehen vielmehr die Potenziale dort in Bezug auf Klima, Lebensqualität und um Flächen neu oder anders zu nutzen, damit vielleicht auch mehr Menschen darin wohnen können. Insofern ist das Einfamilienhaus für uns der Schlüssel, um auf viele Herausforderungen einzugehen, die sehr viele Menschen betreffen – zum Beispiel auch was altersgerechtes Wohnen betrifft.

Rehle: Wir haben über 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Von einem Auslaufmodell zu sprechen verbietet sich aus wissenschaftlicher Sicht schon allein deswegen. Es ist ja nach wie vor Lebensrealität und Lebenstraum vieler Familien. Das muss man anerkennen. Das darf man nicht einfach wegbügeln. Mit diesem großen Bestand müssen wir umgehen. Das Einfamilienhaus ist in die Kritik geraten, ja – viele davon sind unsaniert, veraltet und mit innerem Leerstand. Aber in der Weiterentwicklung hat sich eben bisher kaum etwas getan. Hier wollen wir eine Brücke schlagen und mit der Bewohnerschaft überlegen: Wie geht es nach der Familienphase weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Die bestehenden Wohnbiografien und Wohngeschichten, die in diesen Häusern gerade existent sind, machen wir dabei zur Grundlage.

Weiterentwicklung von Einfamilienhäusern: In welche Richtung könnte es gehen? Welche Optionen bieten sich für die älteren Jahrgänge von Häusern und Bewohnern an?

Loidl: Es gibt nicht die eine Lösung für alle Häuser und alle, die dort wohnen. Und es geht auch gar nicht um alle Einfamilienhäuser. Im Blick haben wir insbesondere jene 14 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner, die Lust haben, sich beim Wohnen in den nächsten fünf Jahren zu verändern. Das hat eine repräsentative Studie aus Steinfurt dazu ergeben. In einem ersten Schritt auf die Vielfalt von Optionen hinzuweisen ist das Entscheidende. Was uns in den Gesprächen aufgefallen ist: Vielen fehlt es an neuen Bildern, wie so ein Wohnen aussehen kann, an Unterstützungsangeboten, Informationen. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken, dass sie nach dem Auszug der Kinder etwas verändern könnten. Zu zweit oder allein weiter wohnen wie bisher – so lange es geht, das erscheint fast als die einzige Logik. Und diese Logik wollen wir aufbrechen, aufzeigen, was alles möglich ist.

In Göttingen beispielsweise gibt es für diese Zwecke eine Wohnraumagentur, die auch Eigentümer unter anderem zu Um- und Anbau oder Teilung berät. Haben Sie denn etwas Konkretes an der Hand, wo man sagen kann: So stellen wir uns das vor? Dort hat diese Art von Unterstützung schon einmal funktioniert?

Rehle: Da sprechen Sie einen wunden Punkt und eine spannende Frage an – wer muss denn jetzt eigentlich etwas verändern? Ist es die Kommune, die zuerst mit Angeboten auf die Bewohnerschaft zugehen sollte oder umgekehrt diese selbst, die aktiv werden muss? Das Thema ist sehr emotional besetzt. Viele Kommunen trauen sich nicht, es offensiv anzugehen. Es wird von beiden Seiten meist auf die lange Bank geschoben. Und irgendwann ist es zu spät. Weil im Alter Veränderungen schwerer fallen, müssen wir früher darüber sprechen – in dem Moment, da die Kinder ausziehen. Deshalb wollen wir jetzt den Dialog darüber anstiften: mit einer mobilen Ausstellung zum Thema Einfamilienhaus und wie sich Wohnen dort verändern kann. Dies auch anhand von sieben kurzen Filmen, die Wohngeschichten aus Baden-Württemberg erzählen. Die wollen wir weiterverbreiten.

Loidl: Und wir merken, wenn wir diese Filme zeigen – bei vielen Menschen werden die Augen auf einmal ganz groß. Das Thema wirkt nicht mehr abschreckend, sondern kann ein sehr schönes Bild der Zukunft aufmachen. Und wir hoffen, dass wir dadurch an noch mehr Beispiele, Bilder und Lebenserzählungen kommen. Denn daran hat es lange gefehlt. Natürlich muss es auch Unterstützungsangebote geben – von der Kommune, aber auch was uns selbst als Gestalterinnen betrifft. Es muss gelingen, dass sich Architektur mit dem Umbauen beschäftigt.

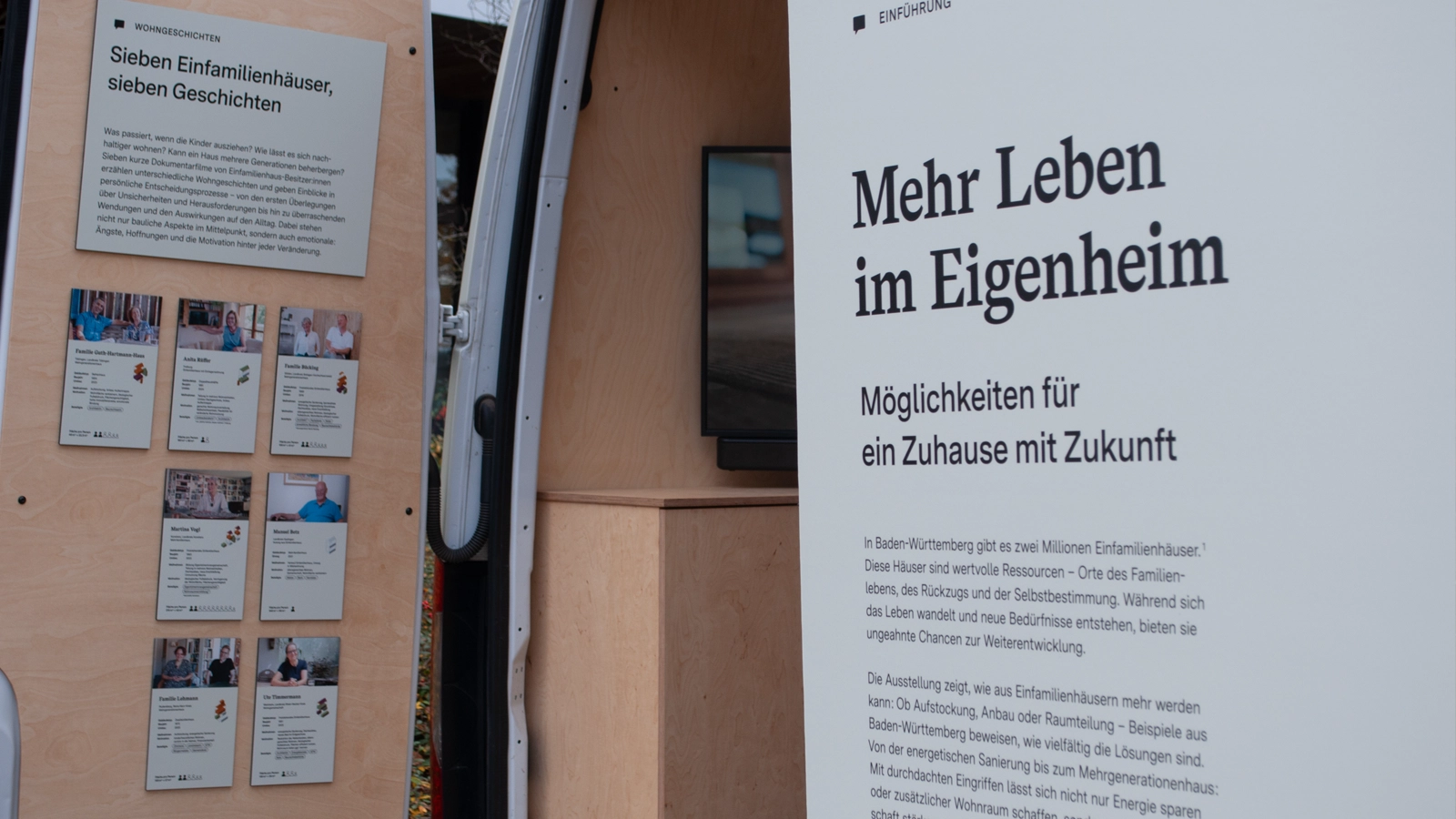

„Mehr Leben im Eigenheim – Möglichkeiten für ein Zuhause mit Zukunft.“ Diese Ausstellung wandert derzeit durch Baden-Württemberg, gefördert vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen. Konzepte und Inhalte haben die beiden Stadtforscherinnen Verena Marie Loidl und Dr. Valerie Rehle gemeinsam mit Prof. Dr. Christina Simon-Philipp entwickelt. Sie knüpfen damit auch an ihre mehrjährige praxisbezogene Forschungsarbeit „Leben vor der Stadt. Einfamilienhäuser als Möglichkeitsräume“ an.

Fotos: Verena Marie Loidl; VISUELL Studio für Kommunikation GmbH; Felix Pachtzik

„Mehr Leben im Eigenheim“

So heißt eine mobile Ausstellung, die seit Herbst 2025 im Sprinter durch Baden-Württemberg tourt und von Kommunen für ihre Räumlichkeiten oder auch Marktplätze angemietet werden kann.

Darin steckt viel Arbeit und der Gedanke vom bezahlbaren Bauen und innovativen Wohnen sowie die Idee, die grundlegenden Informationen dazu mit echten Veränderungsgeschichten zu verbinden: sieben an der Zahl, filmisch erzählt. Zum Beispiel von einem älteren Paar aus Freiburg, das mit dem eigenen Haus gedanklich schon abgeschlossen und den Umzug ins Pflegeheim geplant hatte. Ihre drei Kinder waren in dem schön gelegenen Haus am Hang großgeworden, inzwischen aber die Treppen und das große Grundstück zu steil und auch alles andere zu viel. Durch den Wiedereinzug eines Sohnes samt Familie und in einem gemeinsamen Kraftakt wurde das Erdgeschoss barrierefrei und das Dachgeschoss ausgebaut. „Wo zuletzt nur zwei Personen wohnten, sind jetzt sieben zu Hause – und das in einem energetisch top sanierten Haus“, sagt Stadtplanerin und Stadtforscherin Verena Marie Loidl. „Es gibt auch eine Art familiären Generationenvertrag, was eine künftige Pflege angeht.“

Last und Lust

Hier waren es glückliche Umstände und eine Tradition, die sich dadurch fortsetzen lässt, im anderen Beispiel ein schneller Entschluss nach dem Verlust der Partnerin: Umzug vom Einfamilienhaus in eine Mietwohnung, mit nicht minder großer Erleichterung, „weil die Last des Hauses weg ist und man im Alter wieder Anschluss hat, sich eingebunden fühlt. Folglich die beste Entscheidung, die man treffen konnte“, gibt Innenarchitektin und Stadtforscherin Valerie Rehle die Worte des Mannes wieder. Für den faktisch umgekehrten Fall bestätigt das auch die Bewohnerin eines energetisch sanierten Einfamilienhauses. Die Gründung einer klassischen WG mit zwei Untermietern bescherte ihr letztlich eine dreiköpfige Familie und eine neue Rolle als „WG-Oma“, wie sie selbst von sich sagt, und so eine verbesserte Lebensqualität. Win-win-Situation, Ressourcenersparnis, etwas gegen die Wohnungskrise tun – alles richtig. Aber eben auch nicht alles, wofür das Einfamilienhaus heute aktuell stehen kann. Noch spannender und nachhaltiger sei der Mehrwert, „der sich erst offenbart, wenn man diese Geschichten erzählt“, befindet Valerie Rehle.

Im Großen wie im Kleinen

Es müssen auch nicht immer riesengroße bauliche Veränderungen sein. „Wir sind auch auf Beispiele gestoßen, wo der Umbau sehr schnell und einfach vonstattenging“, ergänzt Verena Marie Loidl. Manchmal reichen demnach schon wenige Mittel wie verschlossene Durchgangstüren und eine zusätzliche Außentreppe an der Hauswand, damit ein Einfamilienhaus zu einem Dreiparteienhaus wird: mit vermieteter Einlieger- und Souterrainwohnung und dadurch auch finanzieller Sicherheit im Alter für die Eigentümerin, die weiterhin im Zentrum des Hauses mit Garten lebt, „mit dem Gefühl nicht mehr allein im Haus zu sein“.

Umbaupraxis, energetische Sanierung, Baurecht, Architektur. Das Thema Einfamilienhaus biete viele Ausgangspunkte für grundsätzliche Fragen, fasst Valerie Rehle zusammen. „Mit Kaufhäusern und Kirchen müssen wir uns ja auch beschäftigen.“ Aber das Einfamilienhaus als „relativ kleine bauliche Typologie“ eröffne viele Möglichkeiten, diese drängenden Fragen in absehbarer Zeit anzugehen. „Deshalb ist es für uns in den letzten Jahren unserer Forschung so ein spannendes Objekt geworden. Davor war es einfach nur ein Einfamilienhaus.“